いまや、原稿用紙の存在は風前の灯火かもしれません。原稿を依頼されるときにも、原稿用紙を送ってくることは、かなり珍しくなりました。ある大手出版社の編集者は、もう、使わなくなって10年以上になる、といいます。しかし、一昔前は、それぞれが、さまざまな工夫を凝らした原稿用紙を競っていたのです。

![]()

![]() 島村英紀の「原稿用紙学」

島村英紀の「原稿用紙学」

いまや、原稿用紙の存在は風前の灯火かもしれません。原稿を依頼されるときにも、原稿用紙を送ってくることは、かなり珍しくなりました。ある大手出版社の編集者は、もう、使わなくなって10年以上になる、といいます。しかし、一昔前は、それぞれが、さまざまな工夫を凝らした原稿用紙を競っていたのです。

![]()

1−1:私が最初に使った原稿用紙、1960年代はじめの東大新聞社の原稿用紙、ペラ。

1−1:私が最初に使った原稿用紙、1960年代はじめの東大新聞社の原稿用紙、ペラ。

私が東京大学入学後、すぐに「入社」した東大新聞社(財団法人で、記者は「社員」だった)で、使っていた原稿用紙。

20字10行、1枚200字、通称「ペラ」といった。大きさはB5判。かなり上質の紙で、印刷は濃い緑だ。

なんの変哲もない、文房具屋でよく売っているコクヨの原稿用紙のような、ありきたりの原稿用紙である。まわりの余白は、原稿を推敲したり修正するためのスペースで、これはコクヨよりも広い。

1−2:さすがに”品がいい”紀伊国屋の市販原稿用紙

1−2:さすがに”品がいい”紀伊国屋の市販原稿用紙

上の東大新聞の原稿用紙は、たとえば、この紀伊国屋の原稿用紙とよく似ている。市販の200字詰めのものだ。このほかに、いちばん安いものとして、コクヨの原稿用紙もあった。

しかし、実用一点張りのコクヨとくらべて、この紀伊国屋製は、デザインにそれなりの風雅さを漂わしている。

たとえば、まわりの枠は太い線と細い線の二重罫になっている。また、写真では見えやすいように濃度を上げているが、色も、ごくうすい灰色で、書いた字を邪魔することもなく、かといって、書くときにうすすぎて見えないこともない、適度の明るさが選ばれている。

東大新聞のものと比べて、横の余白が大きい。つまり、一マスがやや縦長になっており、これは縦書きの日本語のためには、より、向いているだろう。

つまり、原稿用紙としては、よく考えられた、品がいいものだといえる。

1−3:安く作ることをどこまでも追い求めた実用品、コクヨの原稿用紙

1−3:安く作ることをどこまでも追い求めた実用品、コクヨの原稿用紙

市販の200字詰めで、いちばん安いものとして、コクヨの原稿用紙がある。実用一点張りで、たぶん、いちばん売れている原稿用紙だろう。

安く作ることをどこまでも追い求めている。紙質も、ペンが引っかからない程度ながら、薄い安物だし、外周を除くすべての枠は枠を印刷するインク代の節約のために、実線ではなく点線になっている。これでインク代は半額になろう。また、B5判ながら、横幅が5mmばかり狭いのも、紙代の節約を狙ってのことだろう。

印刷の色は緑色だ。

しかし、考えてみれば、高名な作家の原稿(註)はともかく、原稿用紙というものは、印刷に回ってしまった後は無用のものだ。安くて、実用に耐えれば、それはそれで、十分なものだろう。

書き損じてゴミ箱に直行する原稿用紙も多かろう。その意味では、安くて実用的な、このような原稿用紙は、それなりの生きる価値があるのだろう。

註)私はたまたま、太宰治の『肉筆版・人間失格』という本を持っている。太宰の字体を知り、推敲のあとが読みとれるのは、とても興味深い。また、宮沢賢治も、多くの肉筆原稿が残されていて、その推敲のあとをたどる研究がいろいろ行われている。

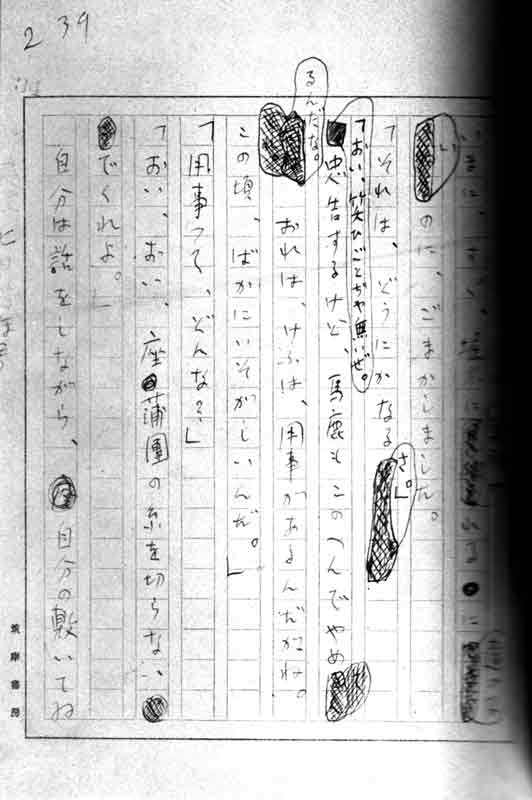

1−4:その、太宰治の肉筆原稿『人間失格』。筑摩書房の原稿用紙。

1−4:その、太宰治の肉筆原稿『人間失格』。筑摩書房の原稿用紙。

左の写真は、太宰治の『人間失格』の239葉目の原稿だ。上記の本からの複写だ。この本は1958年9月20日刊行、版元は神田神保町の「えくらん社」。1450円、限定1000部の#139とある。学生時代に私が買ったものだ。口絵にはカラー印刷の太宰治筆「水仙」という絵がある。

太宰が書いていたこの原稿用紙は筑摩書房からただでもらってきたものだろう。原稿用紙としては、この頁にある岩波書店(3-1)や紀伊国屋(1-2)や講談社(6-1)と比べると、なんの変哲も工夫もデザインもない。まわりの枠も一重線だ。

縦書きで200字詰めのペラだ。

原稿用紙そのものの色はわからない。上記の本では、モノクロでの複製になっているからだ。しかし、ほぼ間違いなく、黒(灰色)だけの印刷だったろう。

ところで、文豪の推敲のあとをたどるのは、なかなか楽しい。”おい、笑ひごとぢゃ無いぜ。”をなぜ、あとから足したのか、それを足すことによって、文章の印象をどう変えようとしたのか、そういったことを考えながら読むことが出来るからだ。

また最終行には”座布団”と書きかけて、その後に”自分の敷いて居る座布団”にした形跡も残っている。

また、かなりの速筆だったのではないか、と推測される字体でもある。

そして、文章を直したあとで、神経質なくらい丁寧に、たくさんの斜め線を交差させて消してあるのも、太宰の性質が読みとれて興味深い。印刷屋のため、というよりも、自分を納得させるための消し方である。

ワープロの時代になって、この種の推敲がたどれなくなったのは、ある意味では文化の”破壊”かもしれない。

ところで、写真の右端が黒くなっているのは、本を開いてスキャンしたときに、本を傷めたくなかったので、あまり開かなかったためのスキャン時の影である。本では、ちゃんと読みとれる。

なお、太宰の「人間失格」は新潮社が発行したものだけで616万部、という(松本清張の「砂の器」の433万部を大きく凌ぐ)大ベストセラーである。新潮社の太宰の小説の総発行部数は2041万部と言われている(ともに2008年夏段階での統計)。日垣隆氏なら、たちまち印税の計算をはじめてしまうところかもしれない。

なお、私が持っているわけではないが、久保栄の『火山灰地』の原稿はこちらに

2-1:北海道新聞の原稿用紙、1970-90年代。

2-1:北海道新聞の原稿用紙、1970-90年代。

私が1970年代半ばから、頼まれて、おもに学芸面に書いていたときの北海道新聞の原稿用紙。下の社内の記者用と違って、外部への依頼原稿用にも使った上質の紙の原稿用紙である。

当時の新聞は、一段に15字だった。このため、原稿用紙全体は上の原稿用紙と同じ20字10行、1枚200字ながら、1行15字詰めでも書けるように、目印の横罫が入っている。大きさはB5判。印刷は濃緑色だ。

特徴は、行と行の間の細長いスペースがないことで、その意味では、コクヨなど、市販の原稿用紙とは違っている。

かといって、これは横書きにも使える、というわけではあるまい。横書きをしてみると、なんとも収まりが悪く、読みにくいからである。

このほかに、北海道新聞では、右のような、ざら紙で紙質が悪iい、藁半紙のような原稿用紙もあった。万年筆が全盛の時代に活躍したのが原稿用紙だったから、インクがにじむ紙質などというのは論外だったに違いない。どんな薄手の原稿用紙でも、インクがにじまないようにつくることが製造者の第一の関心だった。

それとはまったくちがって、この原稿用紙はあまりにも粗悪な紙なので、ペンではひっかかってしまって、うまく書けない。

これは、新聞社でよく使われていた柔らかくて濃い鉛筆で書くための専用の原稿用紙で、15字で5行詰め、1枚で75字のものだ。

大きさはB5判と上の原稿用紙と同じで、しかもまわりの余白が少ないから、ずいぶん大きな字を急いで書きなぐるには適していた、社会部や政治部でおもに使われていた原稿用紙である。

縦には14字から5字までの”目盛”が入っている。1段15字ではない特殊な組み方の記事ときや、見出しなどの字数を数えるためであろう。よく見ると、8字と13字、14字のところの横罫が太くなっている。これも字数の目安である。

柔らかくて濃い鉛筆は、北海道新聞にかぎらず、ほかの新聞社でも、社内にいた小僧さんという、下働きの使い走りが、削る役目だった。ナイフを3回当てただけで一本の鉛筆を削る、という特技が求められていた。

対外的には社会の木鐸といいながら、新聞社の内部は、驚くほど封建的だった。人間扱いされない上下関係もあったし、些細なことで怒って小僧さんを本気で追い回す記者も普通に見られた。

これは、日本にはかぎらないかもしれない。かつての米国大統領ジョン・F・ケネディの自伝に「先祖を調べたら、驚くべきことに、馬泥棒がいた。そして、もっと驚くべきことに、ジャーナリストがいた」とあるほどだ。

3-1:岩波書店の原稿用紙。

3-1:岩波書店の原稿用紙。

これは、岩波書店の原稿用紙。やはりB5判だ。20字10行、1枚200字。

一見、変哲がないように見える。しかし、たとえば上の1の東大新聞のものにくらべて、まわりの余白が大きいのが分かるだろう。推敲を重ねたり、編集作業のためには、このように余白が大きいほうが、楽だ。

また、行と行の間をつなぐ線(罫線)がない。これは、意外に広々とした感じがあって、枠に閉じこめられた感じがなく、のびのびと書きやすい。

また、すべての枠は、実線ではなく、点線になっている。上のコクヨの安物と同じだが、(昨今の出版不況や取次の倒産など悩みが多い最近ではなく、昔の)岩波書店が、原稿用紙の印刷代を倹約するとは考えにくい。枠が出しゃばりすぎないためであろう。すぐれた原稿用紙である。

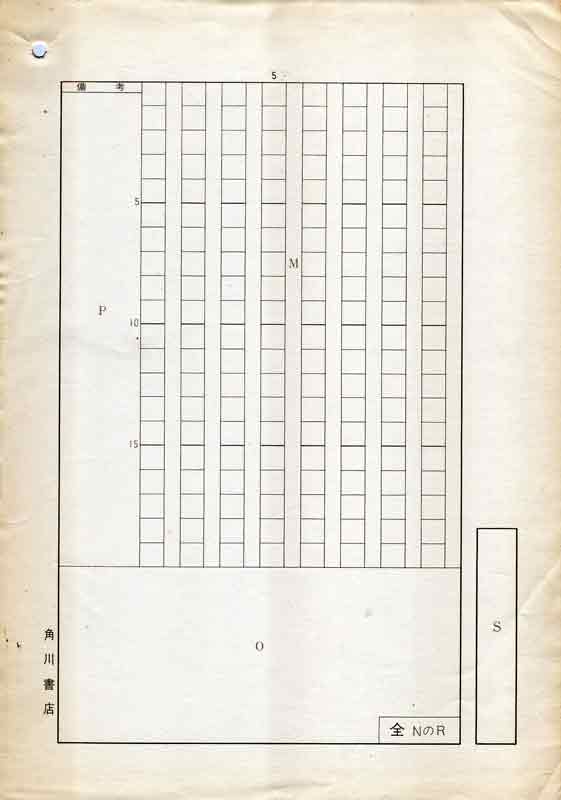

4-1:角川書店の原稿用紙。編集者の使い勝手。

4-1:角川書店の原稿用紙。編集者の使い勝手。

角川書店のこの原稿用紙は、かなり凝っている。

サイズはA4判と、ひとまわり大きい。また、こちらは20字8行、1枚160字という珍しい字数だ。

しかも、見られるように、左側に大きな備考欄。下にも、備考にも割付にも使えそうな大きな欄、そして右下にはタイトルでも入りそうな長い枠まである。

そして、それぞれに、PとかMとかOとかSとか、欄を示す記号があり、そのうえ、右下には「全NのR」といった、特殊な記号まである。

そのうえ、縦には5字ごとの目盛りと、それ合わせて、横罫も太くなっている。行数も5行目に、わざわざ字を入れてある。

つまり、この原稿用紙は、編集者側の都合を、執筆者にも押しつけた原稿用紙なのであろう。 書くときの煩わしさには目をつぶってもらって、迅速で能率的な編集作業こそが大事、という角川の”哲学”を如実に表している。

とはいえ、執筆者にもありがたい仕掛けがある。左上に空いている穴は、原稿を紐で綴じるときの穴だ。重ねた原稿用紙に穴を開けるのは、結構煩わしい作業だからである。

この穴があるほどの親切な原稿用紙は珍しい。

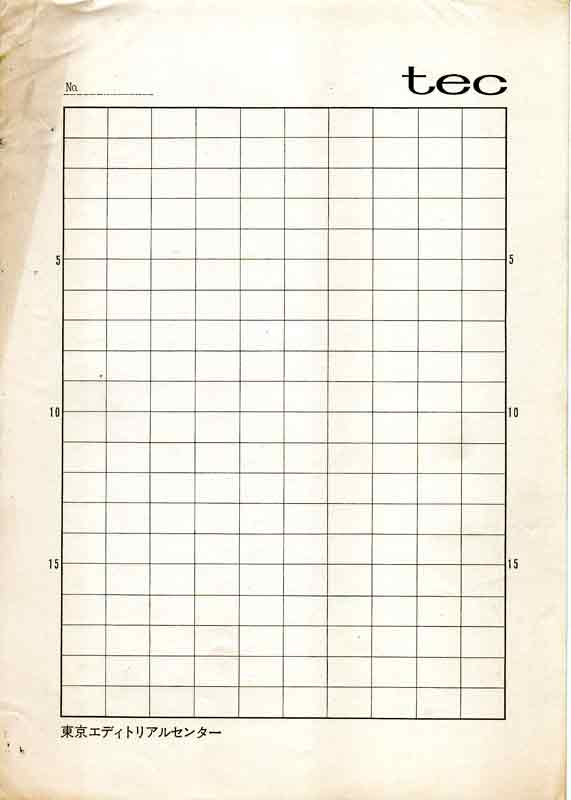

5-1:編集同人「tec」の原稿用紙と写植用紙。

5-1:編集同人「tec」の原稿用紙と写植用紙。

私の友人である編集者、小塚直正、高木信、川戸康暢らが1960年代の後半に旗揚げした編集同人、赤坂(のちに麹町に移転)にあった「tec」(東京エディトリアルセンター)の原稿用紙。

tecのロゴといい、全体のデザインといい、なかなか洒落ている 。これは、同社にいた著名な雑誌や書籍のデザイナー、多川精一さんのデザインだ。

上の2の北海道新聞の原稿用紙のように行と行の間の細長いスペースがない。また、まわりの余白が小さく、大きな字をゆったり書ける。

20字10行、1枚200字。大きさはB5判。縦に字数の目安、5、10、15が入っている。

のちに多川さんが抜け、「東京エディトリアルセンター」は「株式会社テック」になった。

このあと、この原稿用紙も、tecで作っていた雑誌の字詰めに合わせて、13字とか18字のところの横罫を太くしたものが作られた。

私も、このtecによく出入りした。なにか手伝ったこともある。また、先日亡くなった朝倉俊博や沢渡朔といったすぐれたカメラマンも、このtecの仕事をしており、ときどき、お会いした。

二人とも、まだ若い、海のものとも山のものともわからないカメラマンだったが、二人それぞれ、才能のひらめきをもっていた。とくに夭折してしまった朝倉俊博は、常人ではない、という、今の言葉で言えば”オーラ”をまき散らしていた。

ところで、多川さんがデザインしたこの「tec」というロゴを見た占い師が「これでは早くつぶれる」とご託宣したというが、その後30年も生きながらえたから、占いは外れたというべきだろう。

【追記】

当時、原稿から印刷物にするときには、写植(写真植字機、しゃしょく)という過程を経るのが普通だった。写植によって頁ごとの印画紙を作り、それを印刷工程にまわすのである。

【追記】

当時、原稿から印刷物にするときには、写植(写真植字機、しゃしょく)という過程を経るのが普通だった。写植によって頁ごとの印画紙を作り、それを印刷工程にまわすのである。

写植が、それまでの活字に比べて進歩していたことは、標準字体の拡大や縮小、それに変型が、字体の前に特殊なレンズを入れて焼き付けることによって可能だったことだ。これは活字には逆立ちしても出来ない芸当であった。

なお、標準字体としては、当時は「モリサワ」とか「写研」がほとんどだった。モリサワは、いまでも日本語フォントとしてパソコンなどの出力に使われている名作である。

ところで、写植は、専門のオペレーターが、原稿を見ながら印画紙に文字を一字一字、焼き付けていく。出来上がるのは印画紙である。

しかし、どの作業にも誤字や脱字がつきもので、写植の印画紙に、もし間違いを見つけると、その部分だけを手作業で鋭利なナイフで切り取って、ピンセットを使って正しい字を貼るという、じつに細かい作業が必要であった。

また、行をまたいで直すのは、いまのワープロのように自動的に文字送りができるわけではなかったために、写植の打ち直しが必要になった。

だが、当時は装置に記憶装置があるわけではなかったから、そのときにオペレーターが、それまでは正しかった文字を打ち間違えるミスもよくあった。つまり、校正の見直し、そして、切り貼りがまた必要になることが多かった。

当時は、写植のオペレーター頼みになってしまう作業の前に、少しでも間違いを少なくするために、右の写真のような特殊な大きさの原稿用紙を使っていた。字数行数をレイアウト通りに書くために、この種の特殊な原稿用紙を使ったのである。

写真は一枚の用紙の左上の一部だけを写しているが、全体は縦26,5センチ、横37,0センチの大型の紙で、その中に6mm四方の方眼が縦に35字、横に50字分、一枚に1750字分が描かれている。

この用紙は2013年3月に小塚直正氏にもらったものだが、小塚氏は写植で切り貼りをした編集者の最後の世代であった。

この方眼は右の写真ではコントラストをあげて撮っているが、実際にはごく薄い緑で印刷されている。

もちろん、現在ではこの手法は使われていない。DTP(Desk Top Publishing)というパソコンのソフトで、すべてがまかなわれる。編集者の仕事は、大いに変わったのである。

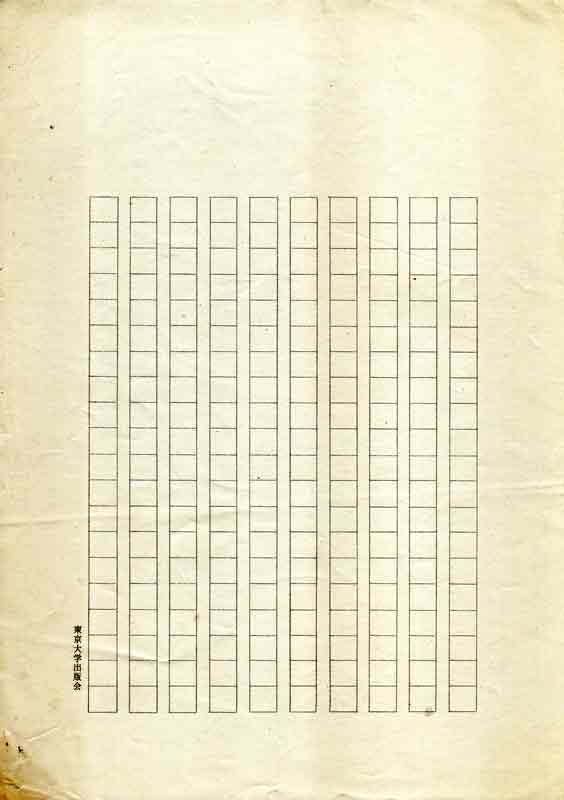

6-1:東京大学出版会の原稿用紙。あまりに岩波のものに似て・・。

6-1:東京大学出版会の原稿用紙。あまりに岩波のものに似て・・。

B5判、20字10行、1枚200字。しかし、これは、上の3の岩波書店の原稿用紙とあまりに似すぎていないだろうか。

厳密に見ると、字を書く枠が岩波のものより、下にずれている。つまり、上の余白が多く、下の余白が少ない。

しかし、 行と行の間をつなぐ線がないことや、全体の感じは、どうみても瓜二つだ。唯一違うところは、岩波の原稿用紙とちがって、すべての線は点線ではなく、実線になっているところだ。

原稿用紙に著作権というものがあるかどうかは知らない。しかし、著作権というものにもっとも敏感なはずの出版社で、もし、なんの協定も話し合いもなく、同じような原稿用紙を作って使っていたら、問題なのではないだろうか。

あえて言えば、東大出版会の著者の先生の中には岩波の著者も多かったに違いないから、その先生たちにとっては、「使い慣れて、使いやすい」ものだったのが取り柄だったのであろう。

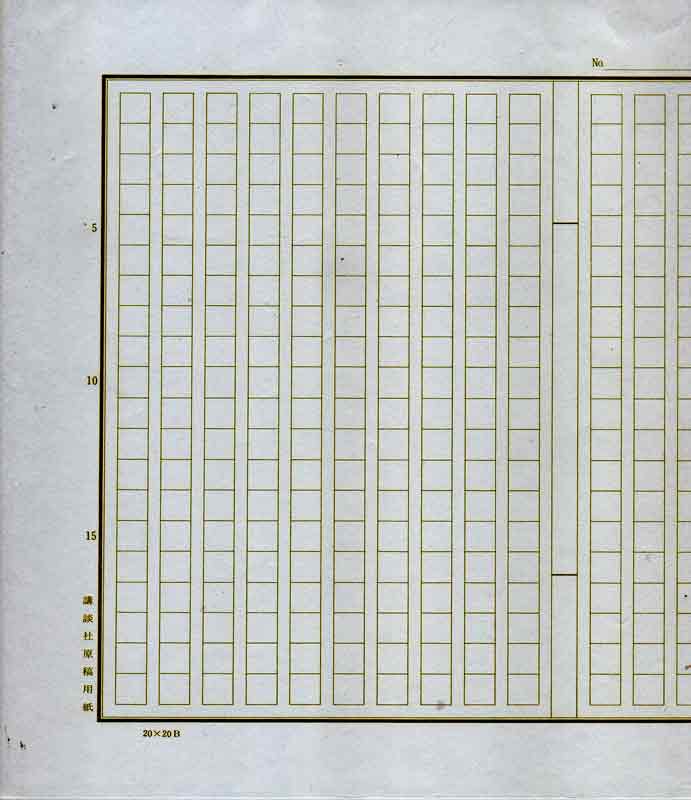

6-2:講談社の原稿用紙。なかなか工夫があって品のいい原稿用紙。

6-2:講談社の原稿用紙。なかなか工夫があって品のいい原稿用紙。

B4判、20字20行、1枚400字の原稿用紙。なお、講談社には、このほか200字のものもあった。画像は全体ではなく、左の約半分を示している。

一見、ありきたりの400字詰めの原稿用紙に見える。しかし、いろいろな工夫がされているのである。

ひとつは上の岩波書店や東大出版会の原稿用紙と同じように、行と行の間をつなぐ線がないことだ。

さらにその外枠があるから一見、普通のものに見えるが、普通ではない。しかも、枠は上下にも離れている。つまり大きめの字を書いて少々枠からはみ出しても、外枠に邪魔されることが少ない。

そのほか、頁の中央部に3つの縦長の枠があり、いろいろな用途に使えそうだ。上の角川書店の原稿用紙のように、枠の使い方が押しつけがましくなくてよい。

頁の番号を書き込むところは、左右に二つ折りして綴じたときにも見えやすいように、中央寄りになっている。

また縦に5字ごとの目盛りがある。まわりの罫線(外枠)は、上の紀伊国屋の原稿用紙のように、太線と細線の二重枠になっている。

色は薄い草緑色だ。画像では見えやすいように、実物よりも濃く表示している。

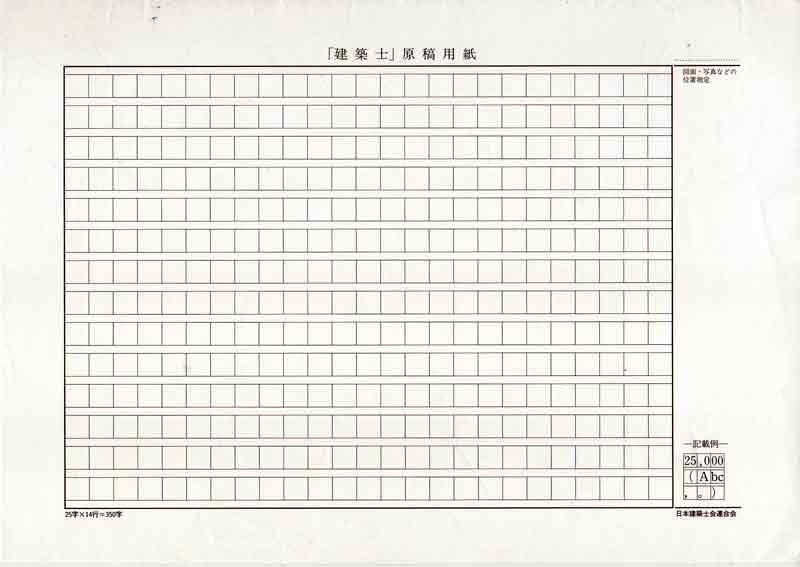

7-1:典型的な理科系の原稿用紙。日本建築士会連合会の用紙。

7-1:典型的な理科系の原稿用紙。日本建築士会連合会の用紙。

原稿用紙も、理科系の出版物だと、だいぶ、違ってくる。

たとえば、横文字や数字や記号や数式の書き方は、統一してもらわなければならない。また、写真や図を入れる位置や掲載する大きさも、著者にとっての”こだわり”が大きい。

これは日本建築士会連合会の雑誌『建築士』のための専用原稿用紙である。

サイズはA4判。本に合わせているせいで、横25字になっている。2段組なのであろう。縦は14行という半端なもので、字数は350字だ。

上に述べたような制約から、この原稿用紙は、一枚一枚に、右下にあるような、数字やアルファベットの書き方が、噛んで含めるように「指示」されている。数字は2つで一マス、括弧はひとつで一マス、アルファベットの大文字は1字で一マス、小文字は2字で一マス、といった具合だ。また、右欄は図や写真の指定である。

7-2:その他の理科系の原稿用紙。東京大学の用紙。

7-2:その他の理科系の原稿用紙。東京大学の用紙。

大学が博士論文や修士論文や卒業論文のために使う原稿用紙は、東京大学にかぎらず、大学から指定されていることが多い。これも利権があるのであろうか。

これは、東京大学の指定用紙。サイズはレターサイズ。A4判よりも、少し横幅が大きく、縦が短い。

西洋ではA4判ではなくて、これを多用すると言われていた。しかし下のSCAR(国際南極科学委員会)の用紙のように、じつは西洋でのレターサイズは、日本のレターサイズよりも幅が小さく、長い。

縦横20字ずつで400字。下の丸善の原稿用紙と同じように、マス目になっていなくて、上が空いている。

これは、たとえば数字の7が上の横罫のために7なのか9なのか、まぎらわしくなることもなく、アルファベットの大文字や、数式を書くためには、煩わしくなくてよい。

色は、東京大学の好きな薄青。東京大学ではこれを「淡青」といい、『淡青丸』という船まで持っているほど、重用している色だが、私は個人的には、あまりにもぼんやりした色なので、好きではない。

7-3:その他の理科系の原稿用紙。丸善の市販用紙。

7-3:その他の理科系の原稿用紙。丸善の市販用紙。

これは、上の東京大学の用紙とほぼ同じ大きさと形式の原稿用紙。大手文具店・丸善で売っていた横書きの原稿用紙だ。マス目の上が空いていることもよく似ている。

サイズはレターサイズで、本来同じはずだが、不思議なことに丸善のほうが縦も横も2mmほど大きい。

また、紙は丸善のほうがやや薄い。”こけおどし”の論文の厚さを誇るためには東京大学の用紙のほうが適しているのであろう。

印刷の色は、薄いオレンジ色だ(画面では見えやすい用に、濃く表示している)。

縦横20字ずつで400字だが、用紙に字数が入っていないのは不親切である。

7-4:横書き用のコクヨの安物。しかし、縦書きにも使えるように考えてあるのです

7-4:横書き用のコクヨの安物。しかし、縦書きにも使えるように考えてあるのです

上の原稿用紙と違って、B5判の薄いぺらぺらの紙の20字、20行のコクヨの原稿用紙。上の1-3と同じく、徹底的にコストを削減して作られている。

外周以外の罫線はすべて点線だし、400字詰めながら上のレターサイズよりもずっと小さいB5判に収めている。 まわりの余白はごく小さくて、ほとんど書き込みも出来ないほどだ。

それに、これは縦書きにも使えるようになっている。一種類ですべてをまかなおうという経済主義だ。

つまり、自前で原稿用紙を、それもなるべく安いものを買おうという客のための、もっとも経済的な原稿用紙なのである。

8-1:三一書房の原稿用紙。

8-1:三一書房の原稿用紙。

一時代の進歩的な出版を風靡した三一書房の原稿用紙。

これも、上の5のtecの原稿用紙や2の北海道新聞の原稿用紙と似ている。とくにtecのものとは、ナンバーを入れる場所が上下に違うこと、字数を数えるための数字がないこと以外はそっくりである。

しかし、よく比べてみると、tecのほうが下の余白がずっと小さい。つまり、この三一のほうが、原稿の上下が詰まっている。このため、ひとつひとつのマス目が、ずいぶん横長になっている。

一方、2の北海道新聞の原稿用紙が上下の余白がもっとも小さい。つまり、ゆったり、大きな字が書けるわけだ。

しかし、このように全体として似ているのは、あるいは、「原稿用紙印刷屋」にいくつかのパターンがあって、これは、その、いちばん安いメニューのひとつだったのだろうか。

20字10行、1枚200字。大きさはB5判。

9-1:地方の総合雑誌も専用の原稿用紙を持っていました。留萌の『波灯』

9-1:地方の総合雑誌も専用の原稿用紙を持っていました。留萌の『波灯』

北海道の日本海岸にある留萌市は、市民が発行している総合誌『波灯』を持つ。

年一回の発行だが、一時の厚い総合雑誌『世界』や『文藝春秋』なみの厚さがある。

この『波灯』には、専用の原稿用紙がある。

字数は、雑誌に合わせて、25字で23行、一枚で575字という半端なものだ。印刷は焦げ茶色だ。用紙の大きさは、ほぼレターサイズである。

この雑誌には、私は北海道在住時代から、何度か書いたことがある。

しかし、この『波灯』は、市や北海道からの補助金を減らされ、そのうえ、留萌市の財政そのものが傾いてしまって、いま、ピンチにある。

寄稿者や関係者の寄付で、どこまで持ちこたえられるかどうか、地方文化の火を消さないですむのかどうか、とても難しい段階にある。

10-1:では外国の”原稿用紙”とは?

10-1:では外国の”原稿用紙”とは?

日本や中国にある原稿用紙にあたるものは、西洋にはない。書く文字は、マス目を埋めていくものではなく、アルファベットは隣の字とつながってしまっている。

だから、「字数」という概念はなく、論文やコメントでも、「語数」という、私たち日本人から見れば、厳密ではない、不思議な尺度で数えることになる。英文ワープロは、このため、文章の語数を数えてくれる機能をかならず持っている。

それゆえ、原稿用紙のようなものがあるとすれば、このような、罫紙なのである。

日欧の文化の違いは、ワープロの印字にも現れている。広く使われているワープロソフト「word」は、日本語をプリントアウトするときには、一行の字数を厳密に指定することができない。たとえば20字のつもりで文章を作ってプリントアウトしてみると、幅の狭い字の両隣を勝手に詰めてしまって、1行に21字打ったりする。字数、という概念が、そもそもないからである。

これが厳密に指定できるのは、たとえば、日本生まれのワープロソフト「一太郎」である。このため、出版業界では、一太郎を使うことが多い。

この用紙(便箋というべきか)は、2004年にドイツ・ブレーメンで開かれた国際南極科学委員会で参加者に配られた”原稿用紙”。右上に、南極大陸とペンギンの形を模した会議のロゴがある。

日本の原稿用紙よりも、ずっと厚く、ずっと白い。 白くない紙に、これ見よがしに「再生紙使用」などと書くわりには、国としての環境問題への取り組みがドイツの足元にも及ばない日本

から来たことが恥ずかしくなる一瞬である。

10-2:日本のお役所で広く使われている「半罫紙」とは、これなのです

10-2:日本のお役所で広く使われている「半罫紙」とは、これなのです

上のドイツのものを、かりに「原稿用紙」の仲間に入れるのなら、広く日本のお役所で使われている、この「半罫紙」を忘れるわけにはいかないだろう。

サイズはA4判。印刷は赤に近い赤茶色だ。ほかの官庁のものも、ほとんどこの色が多い。

横には18の目盛りがあり、真ん中の目盛りだけ少し長い。不親切にも、縦の行数は半罫紙には書いていない。数えると35行になっている。 左側を綴じるために、全体が右に寄っている。しかし、綴じるためのパンチ穴を開けるための目安のマークもない。使う人のためを考えていないデザインである。

これは私がかつて勤めていた国立極地研究所の半罫紙だが、どの官庁も、同じような書式の用紙を作って持っている。たぶん、地方自治体や、お役人の天下り先である、各種外郭団体も同じだろう。

お役所には「物品取扱規程」という厳密な規定があり、(区分)は消耗品、(分類)は印刷物類、(記号)は A、(種別)は 常用消耗品、(内容)が全罫紙(A)・(B),半罫紙(A)・(B),

複写全罫紙(A)・(B),複写半罫紙(A)・(B),原議用紙(1)・(2),原稿用紙(200字詰),府県別用紙,物品請求伺(赤・黒)とあるなかの「半罫紙(A)」がこれなのである。

なお物品取扱規程は

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 出納・保管および供用(第5条―第22条)

第3章 物品の検査(第23条―第27条)

第4章 雑則(第28条―第30条)

第1章 総則

と続く長い長い文書であり、そのなかに、この半罫紙も入っている、というわけだ。

たとえば、同じ(区分)消耗品でも(分類)覆被用品類 (記号)Q (種別)覆被用品というものもあり、この (内容)は、布団カバー,枕カバー,襟カバー,敷布,テーブル掛,椅子カバー,自動車シートカーバー,ハンドルカバー,地図入,定期券入,証明書入,鞄カバー,レツプシールド等と列挙してある。自動車シートカバーと枕カバーと証明書入れが同じ範疇に入っている、というのはかなり滑稽だ。

ちなみに「レツプシールド」というものを、私は知らない。かの”博学”のgoogle検索でも、この単語を入れると「物品管理規定」のひとつ!だけしか出てこない。典型的お役所言葉なのだろうか。

つまり、お役人たちが、大変な手数やら頭数をかけて、このようなリストを作り、お役所の仕組みは、それらを忠実になぞる形で動いているのである。この一覧表にないもの、たとえば、写真印刷用光沢プリンター用紙といったものを加えるときは、それはそれで、大変な手続きやたくさんのはんこが必要なのに違いない。

![]()

島村英紀が撮った写真の目次へ

島村英紀のホームページ・本文目次へ

島村英紀の「今月の写真」へ

島村英紀が撮った海底地震計の現場

| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||