島村英紀が撮った蓼科(たてしな。長野県)の”四季”

私にとっては半世紀ぶりに訪れた2008年から撮り続けている蓼科の夏・秋・冬・春の景色です

1:写真は2008年6月。新緑の桐陰寮の入り口。

桐陰寮(とういんりょう)は、私が卒業した高校の山の寮だ。

もともとは1929年に開かれ、いまだに、その当時作られた、築90年にもなる老朽化した木造の建物を使っている。新任の警官が巡回に来て「ここは人が住んでいるのですか」と聞いたほどの陋屋である。

開寮当時はいまの高校の前身である東京高等師範学校附属中学校(高師付中)が「高原寮」という名で作ったものだった。当時の地番は長野県芦田村(いまは長野県北佐久郡立科町)であった。

最近は周囲には慶応大学、愛知学院大学、川村学園、都立広尾高校、東京都清瀬市などあまたの保養施設があるが、開寮当時は、まわりにはなにもなかった。生徒たちも、数時間歩いて、寮に入ったのであった。

写真に見られるように、現在はバスが開通している。

だが、バスは、現在、減りつつある。

【追記】 その後、佐久平行きの千曲バスは、この1日2便から、2009年になって撤退してしまった。その後は、岩村田行きの岩村田町営バスがあとを継いだ。

【追記その2】 さらにその後、このバスも廃止され、2017年現在は東白樺湖から立科町役場に行く1日3本の「たてしなスマイル」バスだけになってしまった。なお、このバスは立科町役場から佐久平までの別のバスには乗り継げる。また、大きな日大の施設も2017年に撤退する。

(撮影機材は Panasonic DMC-FZ20、レンズは36mm相当、ISO 150、f6.5、1/80s)

2:写真は2009年3月。八子ヶ峰(やしがみね、約1870m)から八ヶ岳を望む。

中央でひときわ高いのは八ヶ岳連峰のうちで最高峰の赤岳(2899m)。

ここからは富士山は八ヶ岳の右側の裾野の陰になってしまっていて見えないが、この写真の右手にある霧ヶ峰からは見える(下の写真:5)。

(撮影機材は Panasonic DMC-FZ20、レンズは36mm相当、ISO 80、f5.6、1/1000s)

そして、秋景色。

2010年10月に撮影。(撮影機材は Ricoh Caplio R1、レンズは28mm相当、ISO 100、f5.4、1/1870s)

3:霧ヶ峰・車山と近辺から八ヶ岳を望む。

中央は赤岳、その右は阿弥陀岳(あみだだけ)。2805m。八ヶ岳では横岳に次いで3番目に高い山だ。

国道299号は、長野県茅野市から、群馬県多野郡上野村を経由して埼玉県入間市に至る国道である。その一部は、かつて武州街道と呼ばれた。

この国道は日本の国道で二番目に標高の高い峠(標高2127m)を超える。この峠は写真の八ヶ岳を超える(長野県茅野市と佐久穂町の境である)麦草峠だ。なお、日本の国道の最高地点は国道292号渋峠の2172mである。

(撮影は2009年3月。撮影機材は Panasonic DMC-FZ20、レンズは250mm相当、ISO 80、f5.6、1/1600s)

これは八ヶ岳の天狗岳。2012年2月に蓼科からの帰りに、原村から撮った。左が西天狗岳(2646m)、右が天狗岳で、こちらは少し低い。

八ヶ岳連峰の真ん中あたりにあり、天狗岳は北八ヶ岳の最高峰だが、ここから北にある北八ヶ岳は、比較的なだらかな山容が続く。

島村英紀『直下型地震 どう備えるか』から

内陸直下型の大地震は、海溝型の大地震のように100年とか200年とかの、きまった繰り返しで起きるわけではない。

これら直下型地震の繰り返しは、歴史に残っているものでは、繰り返した例がひとつしかなく、それゆえ、直下型地震の繰り返しはよく分かっていない。短くても千年、長ければ何万年とか、もっと長いのではないかと思われている。

繰り返しが歴史に記録されている唯一の例が、いまの長野県北部に起きて約9000人が死んだ善光寺地震(1847年)である。この地震によく似た地震が、ほぼ同じ場所で約千年前の西暦887年に起きていて、これが一回前の善光寺地震ではないかと思われているのが、その唯一の例である。信濃北部地震と名づけられている。

しかし、前の地震がほんとうに同じ震源で起きたのかどうかは、もちろん二回とも地震計による震源決定があったわけではないから、定かではない。

さらに、前の地震が本当にあったかどうかも研究者のあいだで議論が分かれている。ちょうどその年に東海沖で海溝型の巨大地震が起きており、その地震によって長野県中部にある天狗岳(上の写真)が崩壊して土砂が千曲川を上流でせき止めて、堰止め湖が作られた。それが十ヵ月後に決壊して佐久平や長野盆地を大洪水が襲った。そのときの地元の記録を、歴史地震学者が「地元の」地震だと思ったのでないかという学説がある。

そもそも、こういった内陸直下型の大地震にプレート境界型の大地震のような繰り返しがあるものかどうかもじつは分かっていない。もしかしたら、繰り返しがない一回きりの地震もあ るかも知れないのである。

(上の2枚の写真:撮影機材は Panasonic DMC-G1、レンズは400mm相当、ISO 200、f7.1、1/1600s。下の1枚は2015年3月、霧ヶ峰の富士見平から。 Olympus OM-D E-M5。レンズは100mm相当)

蓼科山(2530m)と横岳(2480m)

左の写真は2009年3月。桐陰寮近くの南平(なんだいら、標高は約1500m)から見た蓼科山(2530m)。

右の写真は2017年3月撮影。葉を落としたカラマツの林の影が雪の上に伸びていて美しい。やはり、桐陰寮近くの南平から。

冬の終わりで、雪が深くて「腐って」いて、スノーシューでも往生した。

左の写真は2016年11月、八子ヶ峰から見た蓼科。さすがに11月、八子ヶ峰(標高1900m)のカラマツの紅葉は残っているが、蓼科山は樹氷に覆われている。

蓼科山のすぐ東にあるのが北八ヶ岳の横岳(写真右。標高2480m)である。上と同じ2016年11月に撮った。

横岳と蓼科山の間にある鞍部が大河原峠になる。本来の正しい名称は「横岳」だが、同じ八ヶ岳のわずか10km南の南八ヶ岳に同名の「横岳」(2829m)があるため、この北八ヶ岳の横岳は、区別のため便宜的に北横岳と称されることもある。

(左上の写真の撮影機材は Panasonic DMC-FZ20、レンズは157mm相当、ISO 80、f5.6、1/1300s。右上の写真の撮影機材は Olympus OM-D E-M5、レンズは60mm相当、ISO 200、f11、1/500s。上の山頂付近の写真の撮影機材は Olympus OM-D E-M5、レンズは134mm相当、ISO 200、f8、1/500s。右の写真の撮影機材は Olympus OM-D E-M5、レンズは64mm相当、ISO 200、f9、1/200s)

5:写真は2009年3月。霧ヶ峰・車山から富士山を望む

このように、北西側から見た富士山は、東京など東側から見たときと違って、”おでき”のような宝永火山の出っ張りがないので、左右対称で美しい(積雪は左=北側のほうが多いが、形としては対称であ る)。

なお、蓼科から富士山までは、約94 km ある。

(撮影機材は Panasonic DMC-FZ20、レンズは413mm相当、ISO 80、f5.6、1/1600s)

6:写真は2009年3月。南平の展望台から木曽御獄山(3,067m)を望む。

この山は死火山だと思われていたが、1979年に噴火して、活火山だったことが判明した。その後、死火山、休火山、活火山という区別をなくした契機になった噴火であ る。

なお、蓼科から御岳までは、約63 km ある。

(撮影機材は Panasonic DMC-FZ20、レンズは350mm相当、ISO 80、f5.6、1/1600s)

これは2012年2月に蓼科の近くにある車山(霧ヶ峰)から撮影した木曽御獄。上の写真の南平から見たのと、ほとんど同じ方向で木曽御獄が見える。

周りの山から孤立しているし、高度が高いので、冬や春先は、ことさら目立って見える山である。

(撮影機材は Panasonic DMC-G1、レンズは350mm相当、ISO 200、f8.0、1/1600s)

2014年9月27日に、木曽御獄は、突然噴火して50人以上の登山者がなくなるという戦後最大の火山災害になってしまった。

左の写真は2014年10月10日に、同じく長野県・蓼科から撮った御獄。山頂の左に噴煙が見える。根元は白、左上に延びている黒い雲までが噴煙である。9月の噴火時には噴煙は約7000mまで上がった。

左下は、その部分拡大。山頂付近に白っぽく見えるのは、今回の水蒸気爆発で噴出した火山灰であろう。右側の谷筋に見えるのは火砕流が流れた跡だと思われる。

(2014年10月。撮影機材は Olympus OM-D E-M5。レンズはPanasonic、400mm相当)

噴火する前の秋の御獄は、蓼科(八子ヶ峰)からはこのように見えた。御獄の山頂は茶色くなっている。

(2010年10月。撮影機材は Panasonic DMC-G1。レンズは400mm相当、ISO 100、f5.6、1/800s)

7:写真は2009年3月。南平の展望台から北アルプス・槍ヶ岳(左のピーク。3180m)を望む。

槍ヶ岳の右側には(写真中央。桃色に見える)常念岳(じょうねんだけ。2857m)が見える。すぐ手前にある前常念岳とつながって見えているが、形がいい山である。

手前の白い山は霧ヶ峰・車山(標高1925m)。下の写真は、その車山から撮ったものだ。

; (撮影機材は Panasonic DMC-FZ20、レンズは432mm相当、ISO 80、f5.6、1/1600s)

これは2012年2月に蓼科の近くにある車山(霧ヶ峰)から撮影した槍ヶ岳。上の写真の南平から見たのと、ほとんど同じ(わすかに右方向)方向で槍ヶ岳が見える。

写真左手で尖っている山が中岳、槍ヶ岳と中岳の間にあるのが大喰岳である。

(撮影機材は Panasonic DMC-G1、レンズは370mm相当、ISO 200、f9.0、1/4000s)

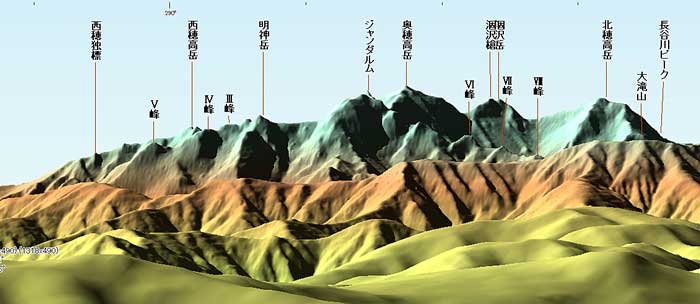

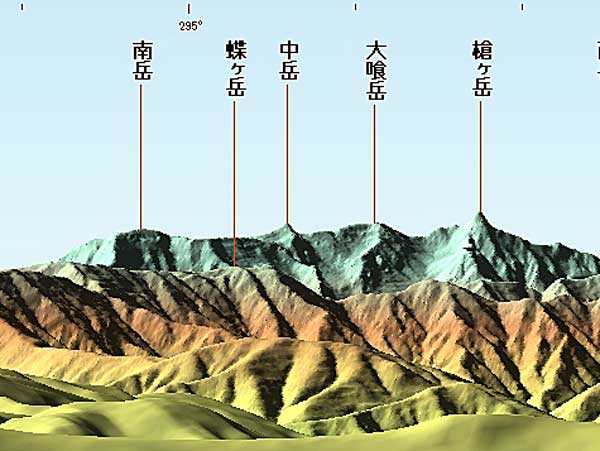

左の図は、気象庁地震課や気象庁松代地震観測所のほか、各地の気象台で活躍した檜皮久義氏(元気象庁)が、写真と同じアングルになるように、作ってくださった解説図である。(杉本智彦さんが作ったソフト、カシミール3Dで作成)

秋の北アルプスは、蓼科(八子ヶ峰)からはこのように見える。右の尖った山頂が槍ヶ岳だ。

(2010年10月。撮影機材は Panasonic DMC-G1。レンズは約400mm相当、ISO 100、f7.1、1/800s)

右の図は、檜皮久義氏が、写真と同じアングルになるように、作ってくださった解説図である。

左の写真は、南平(なんだいら)の展望台から見た車山。気象庁の気象レーダーの大きな白いドームが山頂にある。左手前は車山に登るリフト。

(2014年10月。撮影機材は Olympus OM-D E-M5。レンズはPanasonic、400mm相当)

8:写真は2012年2月。南平の展望台から北アルプス・穂高連峰を望む。

これは2012年2月に蓼科の近くにある車山(霧ヶ峰)から撮影した穂高連峰。下の写真の南平から見たのと、ほとんど同じ(わずかに右)方向で穂高が見える。

(撮影機材は Panasonic DMC-G1、レンズは400mm相当、ISO 200、f9.0、1/2000s)

秋の北アルプス・穂高連峰は、蓼科(八子ヶ峰)からはこのように見える。

なお、蓼科から槍ヶ岳や穂高までは、約62 km ある。

(2010年10月。撮影機材は Panasonic DMC-G1。レンズは約360mm相当、ISO 100、f7.1、1/800s)

左の図は、檜皮久義氏が、写真と同じアングルになるように、作ってくださった解説図であ る。

9:春の乗鞍岳

北アルプスは槍ヶ岳や穂高のさらに南に、乗鞍岳がある。

これは2012年2月に蓼科の近くにある車山(霧ヶ峰)から撮影した乗鞍岳。

乗鞍岳は私にとって思い出深い山である。2005年には国立極地研究所の所長として、南極越冬隊の国内訓練に行ったところだし、もっとはるか前の1962年には、東大新聞の記者として、雪の乗鞍山に登って、コロナ観測所の取材をしたからである。

(撮影機材は Panasonic DMC-G1、レンズは400mm相当、ISO 200、f8.0、1/1600s)

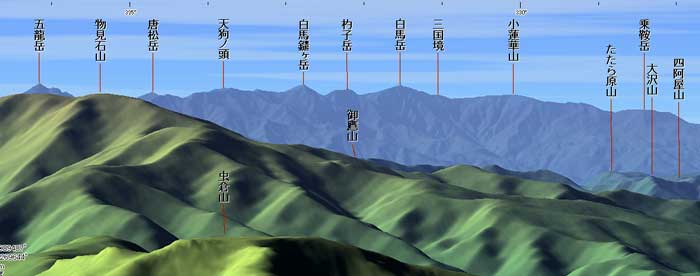

10:秋の北アルプス。その他。

北アルプスは槍ヶ岳のさらに北側に続いていって、日本海に向かって、しだいに下がっていく。その最後のピーク(中央)は白馬岳(2932m)であ る。

ちなみに、白馬岳から日本海岸までは24kmしかない。

そのすぐ左で白っぽく見える岩壁が露出しているのが白馬鑓ヶ岳(2903 m)だ。

写真の左端、手前の美ヶ原から、ちょっとだけ頭をのぞかせているのが五龍岳( 2814m)である。

蓼科から白馬岳までは、約 86 km ある。

(蓼科(八子ヶ峰)から。2010年10月。撮影機材は Panasonic DMC-G1、レンズは250mm相当、ISO 100、f7.1、1/1000s)

左の図は、檜皮久義氏が、写真と同じアングルになるように、作ってくださった解説図であ る。

上の写真の山々の少し左(南側)の山塊の奥にそびえているのが立山( 3015m)だ。

その手前にある山は、針ノ木岳(2821m)、烏帽子岳( 2628m)で、この山稜は槍ヶ岳(写真7)に続いている。

なお、蓼科から立山までは、約 80 km ある。

(蓼科(八子ヶ峰)から。2010年10月。撮影機材は Panasonic DMC-G1。レンズは220mm相当、ISO 100、f7.1、1/1000s)

右の図は、檜皮久義氏が、写真と同じアングルになるように、作ってくださった解説図である。

右上の写真には写っていないが、右の図に見えるように、剣岳(2998m)もわずかに見えるはずである。

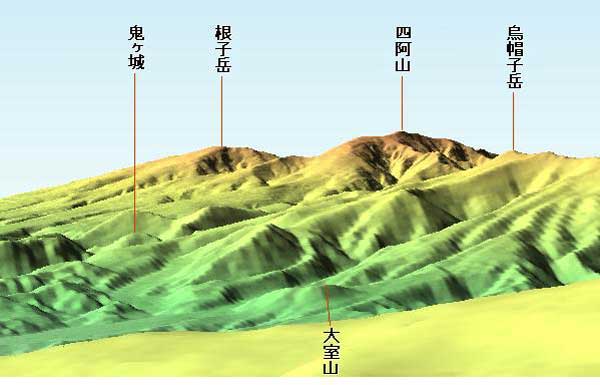

11:蓼科・八子ヶ峰から北を見ると

蓼科山の北には、活火山である浅間山から四阿山(2354m)につづく山塊がある。上の写真の北アルプスとはちがって、なだらかで穏やかな形をしている。

蓼科・八子ヶ峰から四阿山までは、約 47 km ある。

(蓼科(八子ヶ峰)から。2010年10月。撮影機材は Panasonic DMC-G1、レンズは350mm相当、ISO 100、f5.1/640s)

左の図は、檜皮久義氏が、写真と同じアングルになるように、作ってくださった解説図である。

蓼科からは一部しか見えないが、霧ヶ峰の車山まで来ると、浅間山がよく見える。これは2012年2月に、車山から撮った冠雪の浅間山。

この写真の左手は、上の写真の山々に続いている。浅間山のさらに右手に遠く見えているのは群馬から新潟県にかけての山である。

(撮影機材は Panasonic DMC-G1、レンズは195mm相当、ISO 200、f8.0、1/1300s)

12-1:写真は2008年10月。紅葉の桐陰寮の入り口から寮への道

晩秋は、落葉樹の葉が落ちて、空が明るくなる。

(島村英紀が撮ったシリーズ「道」 から)。

(撮影機材は Panasonic DMC-FZ20、レンズは136mm相当、ISO 80、f2.8、1/200s) 。

12-2 :写真は2008年10月。上と同じく、紅葉の桐陰寮の入り口から寮への道

(撮影機材は Panasonic DMC-FZ20、レンズは141mm相当、ISO 80、f2.8、1/125s)

13;写真は10月から11月。蓼科山腹の高原「南平(なんだいら)」の道

蓼科山(標高2530m)の西南の山腹には南平と呼ばれる標高1600mほどの高原が広がっている。季節のそれぞれで豊かな表情を見せるが、秋はことさら美しい。

写真は、山道に舞い降りたヤマブドウの紅葉。

右の写真は霧のカラマツ林。やはり秋の光景。紅葉の森が霧に包まれている。

カラマツの紅葉は、落葉樹の紅葉の最後になる。

(島村英紀が撮ったシリーズ「道」 から)

左下の写真は11月の晴れた日のカラマツ(落葉松)林。カラマツ以外の黄葉はほとんど終わっている。やがてカラマツが葉を落とすと、雪が訪れる。

たとえ土日でも、ここ南平を歩く人はほとんどいない。晴れても、あるいは霧の日でも、静かに秋を楽しめる道である。

カラマツが一斉に黄葉を始めると、ほとんど東山魁夷の世界になる。右下の写真は、南平の北にある「白楽天の滝」の近くに拡がるカラマツ林。やはり晩秋だけの景色である。

(撮影機材は上の2枚は Panasonic DMC-FZ20、レンズは54mm相当、ISO 200、f2.8、1/100s、下の2枚の撮影機材はPanasonic DMC-G2とPanasonic DMC-G1)

14:蓼科山の北東側にある大河原峠。秋から冬へ。

大河原峠(標高2093m)は蓼科山の北東、蓼科山と横岳の間にある。標高が高いので、11月に行ったときは、カラマツが、まるでクリスマスツリーのように真っ白な氷に覆われていた。

写真に見られるように、カラマツは黄葉したままで、まだ葉を落としていない。晩秋の一瞬だけに見られる風景である。

この大河原峠から東へ佐久市望月まで「蓼科スカイライン」という道が伸びている。標高が高いところを通るので、冬は閉鎖になってしまう。

しかし、ここを通るのは、他の季節でも気を抜けない。道路の壁面から、道路上によく石が落ちている。ときには一抱えもある石もあるから、運転には細心の注意が必要である。

もっとも、2008年には、この道はいまのように舗装されておらず、非舗装の悪路で、季節を問わず、よく通行止めになった。それにくらべると、いまはすっかりいい道になった。

蓼科山の斜面には、カラマツがまばゆいくらい白く光っている。下枝を人為的に落とさないカラマツの木の形は、クリスマスツリーそのものだ。

背景に見える木々にも氷が着いて白く光っている。

(この写真をRAW現像し直してトリミングし、2014年の私の年賀状に使いました。その画像は)

(2013年11月。初雪翌日の晩秋に撮影。撮影機材はPanasonic DMC-G2とPanasonic DMC-G1)

右下の写真は2016年11月初旬に撮った。11月でも暖かい日は、霧氷はない。

ここは標高が高いので、木々の紅葉のなかでもいちばん遅いカラマツの黄葉もほとんと終わっている。

(2016年11月。撮影機材は Olympus OM-D E-M5。レンズは100mm相当。ISO 200、F6.3、1/100s)

蓼科山は八ヶ岳火山列の最北部の山である。

その蓼科山の北東1kmあまりのところに、トキン岩という奇岩がある。写真のように鋭く聳えたっていて、頂上には小さな社(やしろ)がある。標高は2013mある。

この岩は硬い岩脈だけが浸食されずに残ったもので、いわば、まわりの柔らかい岩がなくなった”ハダカの骨組み”である。その意味では、岩頸(英語ではプラグ)と似たようなものだ。

地下のマグマが噴出して岩脈になったのは数十万年前だと思われている。

この岩は蓼科山の北側にぽつんと飛び出しているために、佐久盆地とその先にある浅間連山を目の前に眺めることができるほか、北アルプスをはじめ北信の山々、関東北部、妙義・荒船山系までもよく見える。しかし、高所恐怖症気味の人は登らないほうがいいだろう。

写真中央部先方の馬の背は蓼科山と横岳の間にある大河原峠(標高2093m)、その先に見えるのは八ヶ岳の一部である。

(2009年11月。初雪後の晩秋に撮影。下に見えるカラマツはすっかり葉を落としてしまっている。撮影機材は Ricoh Caplio R1、レンズは28mm相当、ISO 100、f3.3、1/190s)

16:日本一野蛮な祭りのために切り倒されることが予約されていたモミの木(2010年春に切り倒されてしまいました)

蓼科山の山腹は、自然林と、一部のカラマツの植林による森に覆われている。

森の中には、この写真のような、見事なモミ(樅)の木も、所々に生えている。樹齢が150年を優に超えるような大木である。

しかし、この写真の大木をはじめ、8本のモミの木が、2010年の春に切り倒されることになっていた。それは7年に一度行われる、長野県諏訪市にある諏訪大社の御柱祭(おんばしらさい)のためである。

この御柱祭のために使われるのは、巨大なモミの木と決まっている。山の中で候補になるモミの木を探して、写真のように”予約”の木札を取り付けてあった。

写真はナンバー1のモミ、以下8番目までのモミが、蓼科山腹で予約されている。この8本を見て回るのには、ほぼ半日を要する。つまり、かなり広い範囲で探して、太くて高い木を選んで印をつけたということだ。

ところで、この御柱祭は、日本でもっとも野蛮な祭りである。これらの木を切り倒した巨大な丸太に男たちがまたがり、斜面を滑り降りる、というものだ。

この天下の奇祭には、もちろん多数の観光客が集まる。長野県は、これも7年に一度だった2009年の長野市の善光寺の開帳 に続いて、観光客の誘致に力を入れた。魂の祭りというよりは観光客を呼び寄せるための行事になってしまっている面が強いのである。

しかしこの祭りは誰が考えても危険なもので、近年を含む過去に、多数の負傷者と死者を出してきた祭りである。平安時代以前から続いている、昔からの祭りだ。

森の中で切り倒された大木は、神事の一部として人力で運んだ昔と違って、森からは重機で運び出される。もちろん、森も傷むし、そもそもモミの大木を森は失うことになる。

切り方は、まず「よき」という薪割りに似た斧(おの)である程度切り、その後大きな鋸(のこぎり)で切る。昔ながらの方法である。

じつは、この写真のモミから約1kmほどのところでも、一回前の御柱祭のために、巨大なモミが切り倒されて、無惨な切り株が残っている。

(2009年11月。撮影機材は Ricoh Caplio R1、右上の写真はレンズは28mm相当、ISO 150、f3.3、1/15s、左上の写真はレンズは28mm相当、ISO 150、f3.3、1/18s)

【追記】これらの「予約された」大木は2010年3月11日に伐採された。

そして、無惨に切り倒された切り株だけが残った。

(2010年10月。撮影機材は Panasonic DMC-G1。レンズは28 mm 相当、ISO 160、F3.5、1/30s)

そして御柱祭のあと、使われて傷だらけになった御柱は諏訪神社の境内に左の写真のように立てられる。

(2015年2月。諏訪大社秋宮で。撮影機材は Olympus OM-D E-M5)

蓼科山(標高2530m)の西南の山腹 には南平や箕輪平と呼ばれる標高1500mほどの高原が広がっている。

左の写真は、春の淡雪。冬に降る、乾いた雪と違って、湿った春の雪は、枯れ枝にまとわりついて、カラマツ林の中に、白く輝く花を咲かせたようだ。

しかし、この白い花も、わずか数時間の命である。枝の雪は、気温が上がり、ちょっとでも風が吹くと、枝から落ちてしまうからである。

一方、1900m近くの標高まで上がると、風で作られた雪紋(シュカブラ)が輝いている。

シュカブラの表面は固い。そして表面には大きめの透明な氷の粒が点在していて、それらが太陽の光を反射して美しい。しかし、踏み抜くと、下は柔らかい雪が積もっていることが分かる。

このシュカブラは八子ヶ峰(1869m)の山頂付近で撮った。向こうに見えるのは八ヶ岳連峰である。

左の写真は八子ヶ峰から南西方向の展望。八ヶ岳の溶岩流ののびやかな斜面と、その先に南アルプスが見える。

(2010年3月。撮影機材は、上と左の写真はPanasonic DMC-FZ20、右上はRicoh Caplio R1、上の写真はレンズは101mm相当、ISO 80、F5.6、1/1000s、右上の写真はレンズは28mm相当、ISO 64、F5.4、1/2000s、左の写真はレンズは80mm相当、ISO 80、F564、1/1000s)

2010年の夏は、全国的に猛暑の夏だった。

このため、紅葉が遅れた。 左の写真は、2010年10月23日に撮ったものだ。

そのかわり、かどうか、この年は、かつてないほどのキノコの豊作になった。ちなみに2009年は大変な不作であった。

右の写真は南平と呼ばれる高原で撮った。後ろはカラマツの林だ。

カラマツは最後に紅葉する。そして、間もなく、雪が訪れる。

(2010年10月。撮影機材は Panasonic DMC-G1。上の写真はレンズは220 mm 相当、ISO 100、F4.8、1/320s。中の写真はレンズは90 mm 相当、ISO 100、F5.6、1/125s。下の写真はレンズは86 mm 相当、ISO 160、F5.6、1/60s)

国道299号線は八ヶ岳の低いところ、長野県の麦草峠を2127 mのところで横断する、日本の国道では2番目に高いところを通る国道だ。ちなみに日本の最高は渋峠の2172 mで群馬県の草津の近くにある。

この麦草峠は、冬期間は長い通行止めになる。山麓近くに車止めがあり、春3月でも、深い雪に埋まっている。その車止めのゲートのすぐ前の国道上には麦草峠にある山小屋の車が、雪に埋もれたまま、一冬をすごす(下の写真)。

ゲートから上の国道を、スノーシューや、クロスカントリースキーを履いて登ることができる。峠の下、標高1964 mのところに、日向木場展望台があり、天気に恵まれれば、そこからの眺めはすばらしい。

右の写真は、その展望台から見た、甲斐駒ヶ岳(かいこまがたけ。標高2967 m)など、南アルプスの展望。

写真の左に見えているのは標高3193 mの北岳だ。

北岳は日本第2位の高峰で南アルプスの最高峰でもある。別名、白根山とも呼ばれている。

しかし、富士山と比べると、なんとも地味な形をしているので、一般の人は日本第二の高峰とは知らないだろう。「ナンバー2の悲哀」を背負った悲劇の形である。

左の解説図は檜皮久義さん(気象庁のOB)にカシミール3Dで作っていただいたものだ。

(2011年3月。撮影機材は Panasonic DMC-G1。上の写真はレンズは140 mm 相当、ISO100、F8、1/1000s。右の写真はレンズは90 mm 相当、ISO 100、F5.6、1/125s。下の写真はレンズは28 mm 相当、ISO 100、F10、1/800s。国道299号線の上に秋から駐車したままで雪で埋まった車の後ろに、閉じられた国道のゲートがある。この車はこの上の峠の山小屋のものだ。)

20:2011年6月。湿地に咲く妖艶な花、九輪草と樅(モミ)の新芽

蓼科の6月には、湿地に咲く高山植物の九輪草(くりんそう)が花開く。

地面近くに重なった葉から垂直に軸が立ち、その軸の上に何段かの紅い花をつける。何段かに重なる姿が仏閣の屋根にある「九輪」に似ていることから、この名前がつけられた。

「塔」の高さは20〜50センチに達し、花の大きさも1.5〜2センチもある、高山植物としては大輪の花だ。

まるで栽培種のように美しい。しかし、山陰の湿地という場所といい、この色と姿といい、なんとも妖艶な花である。

一方、森の中では樅(モミ)の木が新芽を出している。

モミの新芽は、葉の先端のようなまっとうなところから出る芽もあるし、写真左端のように葉の途中から出たり、ときには飛行機のプロペラのように、不思議な形に出たり、まちまちである。

しかし、これらの色のちがう若芽も、夏になると色が濃くなって、まわりの葉と区別がつかなくなるのである。

21: 2011年10月。2010年10月に行ったよりも遅かったので、秋はほとんど終わって、葉が落ちた森はずっと明るくなっていた。

秋の終わり。高い広葉樹の葉はほとんど落ちてしまって、森が明るくなっている。残りの紅葉が、あちこちで光に映えている。

広葉樹の森では、ミズナラやクヌギが先に葉を落として、モミジやカエデの赤い紅葉が目立つ。

それとともに、 この「白い紅葉」が、森の中に、ひときわあでやかな姿を見せる。これは、コシアブラの木。

群生はせず、森のあちこちに、孤独なたたずまいを見せている。

紅葉の最後は、この写真の後ろに見えているカラマツが黄葉して秋が終わるのだが、その直前の時期に、鮮やかな色を見せているのが、カエデだ。

(2011年10月。撮影機材は Panasonic DMC-G1。上の写真はレンズは32 mm 相当、ISO 100、F8、1/400s。中の写真はレンズは122 mm 相当、ISO 500、F5.0、1/80s。下の写真はレンズは194 mm 相当、ISO125、F4.6、1/125s)

22:蓼科の冬。-18℃にもなった朝の氷柱(つらら)。それでも春の芽が。

蓼科の冬は、標高が1500mを超えるところだけに、本州中部とはいえ、北海道並みの寒さになる。食堂の屋根からは、写真のような太くて長い氷柱(つらら)が垂れ下がる。

私にとっては、2003年の冬までは、毎年札幌で見て来たが、しばらくぶりの氷柱だった。

また、ガラス窓には写真のような窓霜が成長する。これも、札幌ではよく見られた現象である。

写真のように樹状に伸びるものが多いが、形は、まったくさまざまなものだ。陽がさしてきて溶けて消えるまでの、あまりにもはかない美しさなのである。

2月中旬を過ぎると、朝晩は零下20℃近くまで下がって、日によっては雪が2、30センチも積もっても、森は春めいてくる。

太陽の光が強まって、乾いて温度が低い雪で、気温はまだ零下でも、その角や表面から焼結や昇華が起きて、灌木に引っかかった雪の塊が丸くなっていく。

そして、その灌木が春に芽吹くための芽は、写真に見られるように、すでに、かなり膨らんできている。間もなく春が来る。

(上は2012年2月。撮影機材は Panasonic DMC-G2。レンズは 28 mm 相当、ISO 100、F5、1/4000s。中は2011年3月。撮影機材は Panasonic DMC-G1。レンズは 90 mm 相当、ISO 100、F5.6、1/160s。下は2012年2月。撮影機材は Panasonic DMC-G1。レンズは 90 mm 相当、ISO 200、F8.0、1/800s)

23:蓼科の冬。少ない餌を探しているカモシカに会った。

2013年2月、蓼科の冬に二ホンカモシカに会った。八子ヶ峰の山腹である。雪が降ったあと、誰も歩いていなくて私のスノーシューの足跡だけが残る、静かな山中であった。

草食性の彼らは冬眠をせず、冬も餌を探して歩きまわる。しかし、冬に食べられるものは少なく、わずかな木の芽くらしか、食べるものはない。

夏には俊敏に飛び回るように走るカモシカだが、冬の深い雪の中では、重い身体と、鹿よりも短い足が災いして、とてもゆっくり、のそのそと動くことしかできない。下の写真は、そのカモシカの歩いた跡。深いラッセルである。

他方、地元の人によると、カモシカはとても目が悪いという。上の写真では大きな目を見開いてこちらを見ているが、ちゃんとは見えていなかったのだろうか。すぐには逃げだそうとはしなかった。

カモシカは「シカ」の名前が入っているが、シカが属しているシカ科ではなく、ウシやヤギと同じウシ科の動物だ。

カモシカという名称は昔、その毛を氈(かも)と呼んでいたことから来ている。また、「氈鹿」のほかに「羚羊」という漢字で表すこともある。

特別天然記念物だから、人間に撃たれることはない。しかし、この雪の上での動きの悪さと、目の悪さゆえ、もし、二ホンオオカミが絶滅していなかったら、襲われてしまう可能性が高い動物には違いない。

(上は2013年2月。撮影機材は Panasonic DMC-G1。レンズは 400 mm 相当、ISO 100、F5.6、1/1000s。下は2013年2月。撮影機材は Panasonic DMC-G2。レンズは 28 mm 相当、ISO 100、F9.0、1/640s)

24:冬のカラマツ林は空が広く、明るいのです。

すべての葉を落としてしまったカラマツ林は、冬はとても明るい。

背が高いカラマツは高いところに枝が集中している。

魚眼レンズで見上げると、冬のカラマツ林はことさらに美しい。初夏になると、一斉に芽吹く。写真は2017年3月に撮影した。(魚眼レンズの歪みを取るソフトウェアを使っている。この結果、35mm換算でほぼ14mm相当の超広角レンズに近い画角になっている)。

カラマツ林の秋は、それなりに美しい。巻き付いている木は、カラマツよりも早く黄葉を迎える。

(上の2枚の写真は2013年2月。撮影機材は Panasonic DMC-G1。上の写真はレンズは 28 mm 相当、ISO 100、F7.1、1/320s。次の写真はレンズは 36 mm 相当、ISO 100、F6.3、1/320s。下から2枚目の写真は2015年3月。撮影機材は Olympus OM-D E-M5。レンズは魚眼。一番下の写真は2015年10月、同じ機材とレンズで)

25:2014年10月。紅葉はこれから盛り、というところでした。

この年は雨のせいか気候か、不思議にキノコが少ない年だった。左の写真のカエデは、葉によって赤、黄、緑と色とりどりだった。ひとつの葉の中で二つの色が混在しているものも多い。

上に書いたように、最後に黄葉するのがカラマツだ。この写真ではカラマツはまだ、ほとんど黄葉していないが、ほかの木々は黄葉をはじめていた。

蓼科は広葉樹と針葉樹が混じり合っている林が多い。晴れた秋の日は、ことのほかきれいだ。

八子ヶ峰(上記)では、いかにも秋らしい雲の下、キキョウが咲いていた。後方左は蓼科山、右は北八ヶ岳の北淡にある横岳。

カラマツの林では、まばらに生えた広葉樹が、カラマツ林の中で黄葉していた。クマザサの葉の反射率は高く、まぶしい。

(2014年10月。撮影機材は Olympus OM-D E-M5)

26: 2015年3月。平年よりは雪が多い早春でした。

この年は雪が多く、3月初旬に入っても雪の日が多かった。右の写真は蓼科の隣にある霧ヶ峰・鷲が峰の中腹で見た樹氷。前夜の雪が、木の枝に沿って風上側に延びている。なお、鷲が峰は八島湿原のすぐ西側にある1798mの山だ。諏訪湖をはじめ、美ヶ原、北アルプスなど、まわりの展望がとてもいい山である。

これも、同じく霧ヶ峰。人気(ひとけ)のない早春は、水墨画の世界だ。

春の雪山にはウサギの足跡が多い。特有の6つの足跡(と尻尾の跡)を残して雪上を飛び跳ねていった跡がそこここに残っている。 霧ヶ峰で。

上のカモシカの、いかにも鈍重な足跡とは大違いだ。

左の写真は、前夜の雪で化粧した針葉樹林。強くなってきた早春の日射しがまぶしい。霧ヶ峰で。

しかし、春はそこまで近づいている。木の根元には大きくて深い「根開け」が出来る。「根回り穴」とも言われる。

これは一つは太陽からの光が雪面は反射率が大きいのに幹では吸収されやすいので、木のまわりだけ温度が上がって雪解けが進むこと、そして暖かい雨が幹を伝って木のまわりの雪を解かすこと、もともと木の陰は降り積もる雪の量が少ないこと、暖かい風で木のまわりに風の流れが出来て雪解けを進めるなどの理由があるとされている。穴の深さは50センチを超えることもある。

写真は桐陰寮の構内で。

(2015年3月。撮影機材は Olympus OM-D E-M5。ただし2枚目の写真だけは Panasonic DMC-G2、レンズは144mm相当)

27: 2016年11月。蓼科には星が多い。オリオン座。

この年は少し遅れて紅葉を見に行ったのだが、天気に恵まれて、夜空の星が都会と比べて圧倒的に多く見られた。

これはオリオン座。都会ではせいぜい7つ、あるいは10個からなる星座しか見えない。しかし、ここではオリオン座の周辺だけで数百、全天では何千という星が見える。

(2016年11月。撮影機材は Olympus OM-D E-M5。レンズはOlympus Zuiko 24mm/F2.0、焦点距離は48mm相当。ISO 3200。F2.0 、15秒)

この大きな写真(横750 pixel)はこちらへ

このほか、観光地になった蓼科の陰に隠れてしまっているが、桐陰寮がある立科町(ちょっと不思議だが、町名としては「蓼科」ではない)の西隣にある長和(ながわ)町には「不動滝」という滝がある。

蓼科一帯にある火山岩の壁面から大茂沢川が流れ落ちている滝で、落差は16m。紅葉シーズンの土日でさえ、人が訪れることはほとんどない。

標高1560mある桐陰寮よりも低いので、黄葉がまだ残っていた。

(2016年11月。撮影機材は Olympus OM-D E-M5。レンズは28mm相当。ISO 200。F4.0 、1/30秒)

これは蓼科の桐陰寮の構内で。最後の黄葉。夕方の陽に映えている。

(2016年11月。撮影機材は Olympus OM-D E-M5。レンズは100mm相当。ISO 1600、F6.3、1/100s)

これは八子ヶ峰の頂上近くにあった霜柱。氷の長さは5cmほどもあって、しかも曲がっている。

雪が積もったらなくなってしまうものだから、これも、秋の終わりの風物詩かも知れない。

(2016年11月。撮影機材は Olympus OM-D E-M5。レンズは58mm相当。ISO 200、F5.3、1/60s)

いまの時刻の蓼科山(外部リンク)はこちら