![]()

著書『地球がわかる50話』(岩波ジュニア新書)の写真をカラーで見てみれば(島村英紀撮影)

目次の扉の頁「アイスランドの間欠泉」ゲイシル

なお英語で間欠泉のことをGeysirという語源はここから来ている。津波が世界語になったのと同じように、元祖なのである。

同じくゲイシル。

これは約15年前に撮った写真。最近では吹き上がる高さが低くなっているのと、まわりに家が建ってしまったので、いかにもアイスランドらしい荒野に吹き上がる不思議な間欠泉という印象が薄れてきている。

(この写真は『地球がわかる50話』には掲載していません)

43頁「アイスランドの光景。

アイスランド北部の クラフラでは10年も前に噴火した溶岩がまだ蒸気をあげている。この大噴火から出てきた大量の溶岩は、ほとんど水平線まで達した(遠くにある黒い縁まで)。

円内にいる人間の大きさから、大量に出てきた溶岩の規模がわかるだろう。

(大西洋・アイスランドで)

このほかのアイスランドの写真はこちらにもあります。

105頁「地熱で料理をする」(大西洋・アゾレス諸島で)。

調理には3時間もかかるが、肉も野菜も、とても柔らかく煮えていておいしい。

アゾレス諸島はポルトガル領の島だが、大西洋の真ん中にあるので、本土からはるかに離れている。

101頁「大西洋・アゾレス諸島の海岸にある宝石」

(この写真は『地球がわかる50話』には掲載していません)

以下は島村英紀『地球がわかる50話』(岩波ジュニア新書)101頁からの引用

「私が大学院生をつれてアゾレス諸島の海岸に行ったら、そこでは砂の中や、海岸にゴロゴロしている黒い岩の中に透明な緑色の石がいっぱい、キラキラ輝いていました。大学院生は夢中になって拾い集めていましたが、これはペリドット(カンラン石)という石で、ペンダントや首飾りに使われているものです。8月の誕生石ですから知っている人も多いでしょう。古代オリエントでは宝石として珍重されたものです。

プレートが生まれるときに、プレートの原料であるマグマが上がってきます。ペリドットはもともとマントルにあったものですが、このときにマグマがその中に取り込んで運んできたものなのです。

私たちはこのアゾレス諸島に海底地震計の観測にでかけていたのです。3つのプレートが同時に生まれるナゾをさぐるために私たちが北海道大学からもっていった二八台の海底地震計をアゾレス諸島の周辺の海底に置き、共同研究者であるフランスのパリ大学やポルトガルのリスボン大学の科学者がアゾレス諸島の陸上に地震計を置いて、どこにどんな地震が起きているのか、つまりプレートのどこにどんな力がかかってプレートはどう動いているかを研究したのです。」

(この写真は『地球がわかる50話』には掲載していません。これは島村英紀『日本人が知りたい地震の疑問66----地震が多い日本だからこそ、知識の備えも忘れずに!』サイエンス・アイ新書に載せました)

アゾレス諸島は地熱の島。地熱発電もさかんだ。写真中央でさかんに水蒸気を出しているのは地熱発電所。二酸化炭素を出さない発電である。

サンミゲール島にて。遠くの海岸沿いに町が広がっている。

104頁「アジサイとポルトガル最高峰のピコ火山」(大西洋・アゾレス諸島で)(この写真は『地球がわかる50話』(12版まで)では山頂が切れてしまっています)

アジサイは日本の花だが、ヨーロッパへ江戸時代に(禁を破って)持ち込まれたアジサイは各国に植えられた。ここアゾレス諸島では気候がちょうどよかったのか、島中にアジサイが咲き誇っている。

なお、ポルトガルの最高峰は本土にはなく、このアゾレス諸島にある。高さは2300メートル。富士山と似た、とても形がいい山だ。なお、この写真はアゾレス諸島のファイアル島から撮った。ピコ火山は、ピコ島という別の島にある。

なお本土の最高峰は2000メートルに6メートルほど足りないので、山頂に7メートルの鉄塔が建っていて、人々はそこへ登って満足する。

アゾレス諸島、サンミゲール島にある巨大な噴火口は、いま火口湖になっている。アジサイが美しい。

(この写真は『地球がわかる50話』には掲載していません)

(このほかアゾレス諸島での火口の写真はこちらにも)

本のカバーの袖(アゾレス諸島。ファイアル島ホルタの港から見た隣の島、ピコ島とピコ火山)

(この写真は『地球がわかる50話』ではカラーですが、下が切れてしまっています)

ホルタの港は漁港でもある。多くの漁船が出入りしていて、伊勢エビや深海魚なども上がっている。大きなマグロが上がったときには、はるか日本まで飛行機で送られることになる。それがいちばん高く売れる手段だからである。

アゾレス諸島・ファイアル島ホルタの港の「落書き」

(この写真は『地球がわかる50話』には掲載していません)

アゾレス諸島は中部大西洋にぽつんとある孤島群である。昔から、大西洋横断の船にとっては砂漠のオアシスのような、重要な寄港地だった。

またかつて大西洋を横断していた水上飛行機の定期航路も、必ず、ここに寄っていた。太平洋を一またぎできる飛行機は、まだなかったし、陸上にしか着けない飛行機と違って、フロートを着けて飛ぶ水上飛行機のほうが、はるかに安全な乗り物であった。

大西洋を横断する海底ケーブルも、ここで陸揚げして中継している。世界最古の大西洋横断ケーブルはここを通っている。当時のモナコのアルバート皇太子が、気象観測所を作ったのも、航路の要衝だったからだ。その観測所は由緒ある建物のまま、いまでも残っていて、私たちの海底地震観測の世話をしてくれた。

船乗りたちにとっては、このオアシスのようなアゾレス諸島に来た記念になにかを残したかったのだろう。港の埠頭の壁には、所狭しと、記念の落書きがある。なかには何度も訪れるたびに書き足していったものもある。

中央上の四角いものは、私たちが海底地震計の設置と回収に使った、ポルトガル海軍の海洋観測船『アルメイダ・カルバーリョ』のものだ。海軍みずからが「落書き」を残しているのである。

赤い落書きにある尻尾の長い鳥はアカオネッタイチョウに違いない。

アゾレス諸島の地熱発電所の写真はこちらに。

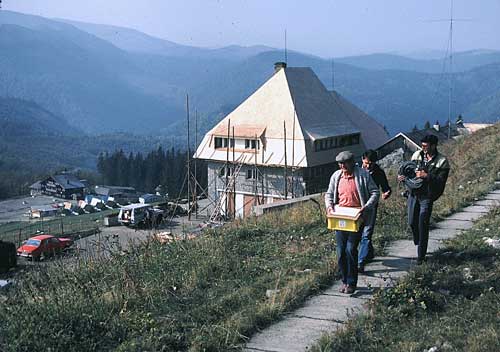

119頁「ルーマニアの”赤い山”観測所」背景の山はヨーロッパアルプスの「尻尾」である。

以下は島村英紀『地球がわかる50話』(岩波ジュニア新書)からの引用

旅行者としてここを訪れるかぎり、この世にこれほど美しいところはありません。アルプスを一望する牧場。観光地として知られたら、多くの人が押しかけるでしょう。私が訪れたとき、明るい初秋の日差しを浴びながら、地震観測所に暮らす一家は一年分のワインを作っていました。女たちは葡萄をよりわけ、男たちはその葡萄をつぶして絞ります。紫色の液体を満たした大きな樽からは、芳香があたりに拡がっていきました。

ワイン作りの中心になって働いていたのはルーマニア国立地震観測所の所長であるコンスタンティン・フォンタナ博士です。じつはフォンタナさん一家には、大変な生活があるのです。たとえばパンを買うためには、いちばん近くの村まで、車を二時間も走らせなければなりません。しかもパンを買えるのは夏の間だけです。ここは長い冬の間は深い雪に閉じ込められて、交通が途絶してしまうところなのです。

長くて寒い冬に備えるために、一家は早くも秋口から忙しい日が続きます。一家が一冬を過ごすための食糧。暖房のための膨大な薪。越冬用のあらゆる物資を用意しておかなければならないのです。ここでの生活のかなりは自給自足です。ミルクやバターや肉をとるために牛や羊もたくさん飼っています。その動物が冬をすごすための干し草も秋のうちに集めておかなければなりません。一家がしなければならない冬のための用意はワインだけではないのです。

210頁「観測所長フォンタナさんと(町の寄宿舎から週末に帰ってきた)息子。「赤い山」観測所で」

左上に見えるのが「赤い山」観測所である。

以下は島村英紀『地球がわかる50話』(岩波ジュニア新書)からの引用

フォンタナさんの息子はまだ小学生です。ふだん、子供は車で四時間も離れた町の寄宿舎に住んでその町の学校に通っています。子供は、たまの週末にしか家には帰れません。日曜の夜に、また町に帰る息子を送り出す観測所長は、息子の髪をなでながら、いつまでも別れを惜しみます。見ていても胸がつまる光景です。冬の間は子供はずっと寄宿舎暮らしです。

フォンタナさん一家が、この山の中に暮らしているのは地震観測を維持するためなのです。地震観測所があれば、機械を維持したり観測した磁気テープや記録紙を取り替えたりするための人手が必要になります。そしてそこが僻地ならば、観測の仕事だけではありません、そこに勤める人とその家族の生活も、フォンタナさん一家のように、たいへんなものなのです。

まるで、ひと昔前の灯台守のような生活です。いま、僻地にあるほとんどの灯台は無人化されてしまいましたが、地震観測所はルーマニアに限らず、まだ僻地に人が住んでいることが多いのです。こうして地球科学のためのデータが毎日集められているのです。

私が訪れたことがあるノルウェーでもアイスランドでも中国でも、同じような苦労をして地震観測を続けていました。いや南極でさえアルゼンチンやポーランドなどの国々が大変な努力をしながら地震観測を続けているのです。地震を観測する機械は、灯台よりもずっと複雑で、なかなか無人化できないからなのです。

134頁「ハワイの溶岩で作った人形。オリビンが(目とへそに)はめられている」

![]()

島村英紀・著書一覧へ

島村英紀が撮った海底地震計の現場

島村英紀が撮った写真の目次へ

島村英紀のホームページ・本文目次へ

島村英紀の「今月の写真」へ

| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||